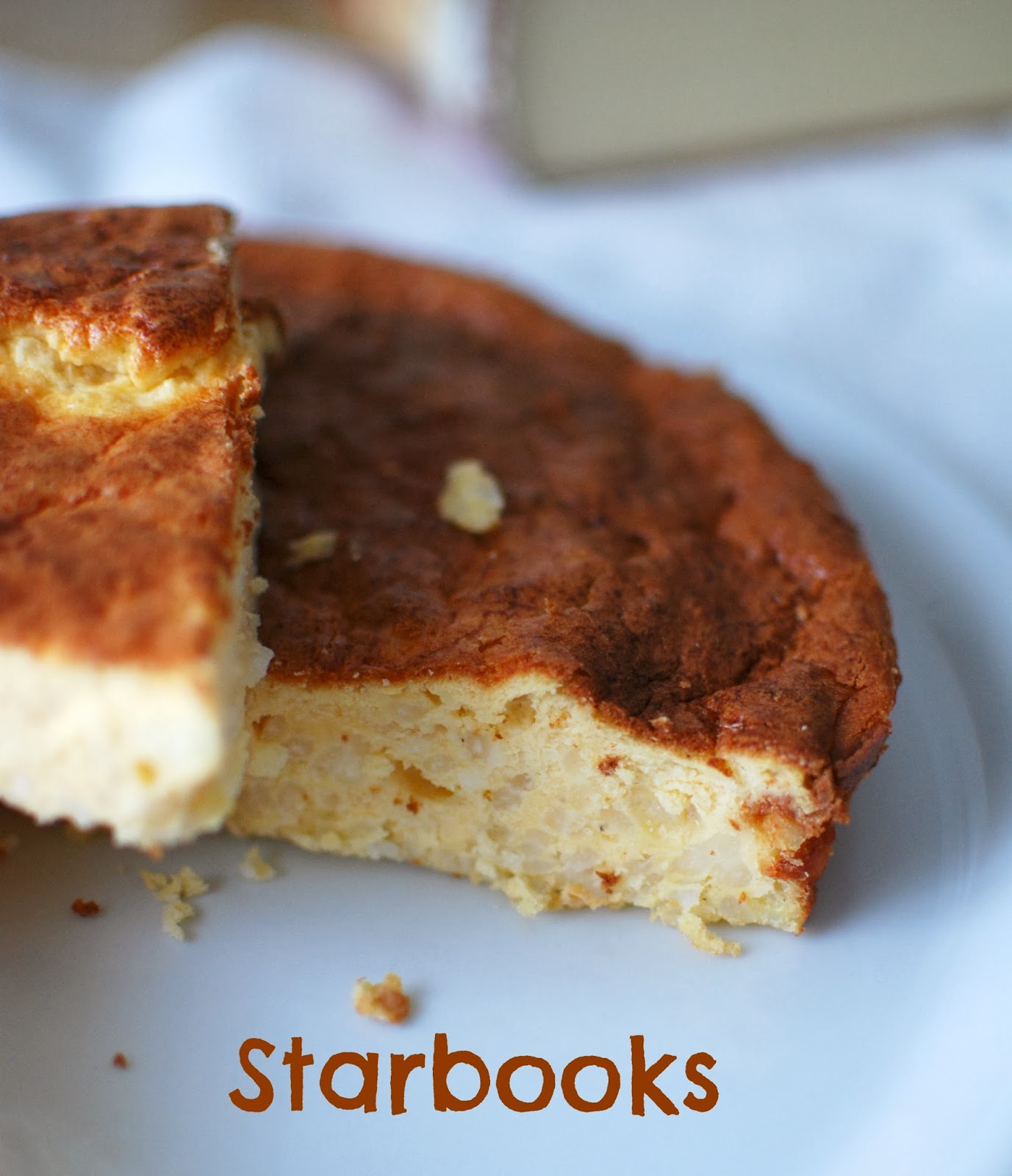

Un'altra spettacolare semplicità di Anna Gosetti ha riempito

la mia casa di un profumo intenso ed avvolgente: dopo il primo piatto gustoso

di febbraio, eccoci ad un dolce delizioso.

Ho scelto, questa volta, in base alla regionalità. Questa torta

Garfagnina, infatti, nasce in Toscana nella sua parte più settentrionale (proprio a ridosso della Liguria), terra a cui sono molto legata e che amo infinitamente, terra che custodisce molti tra i miei ricordi più cari.

Vi trascrivo la presentazione dell'autrice:

La "torta

garfagnina" è una antica e tipica specialità popolare toscana. Nel paese

di Castelnuovo, che si trova appunto nella Garfagnana, per secolari tradizioni

si suole servire questo ottimo dolce a conclusione del grande pranzo che viene

fatto ogni anno per festeggiare il giorno di San Pietro, l'amato protettore

del paese.

Considerato che San Pietro si festeggia il 29 giugno, direi

che siamo leggermente in anticipo sui tempi, ma, dal momento che nessun ingrediente

è legato alla stagionalità, possiamo tranquillamente mangiarne una bella fetta

in qualunque stagione, senza nessun problema.

La sua semplicità mi ha conquistata, come pure il suo essere soffice e leggera.

Non avevo mai adoperato il cremor tartaro e temevo di commettere qualche

pasticcio. Invece la descrizione è chiara ed il procedimento non presenta alcuna

difficoltà.

Voglio premettere, nel caso non lo aveste mai utilizzato, che

questo specifico ingrediente lievitante si può trovare, se non avete grandi

supermercati forniti vicino casa, anche in farmacia: io devo ringraziare Mapi

che me ne ha suggerito tempo fa l'acquisto...

Torta Garfagnina

Ingredienti

500 g farina 00

200 g di zucchero

50 g di mandorle (con l'aggiunta di un paio amare, che io

non ho utilizzato)

175 g di burro

3 uova

150 g di latte

40 g di un liquore ben profumato (Grand Marnier per me)

15 g cremor tartaro e 8 g di bicarbonato di sodio (o lievito

in polvere)

la buccia di mezzo limone

Pelare tutte le mandorle dolci e amare, dopo averle immerse per qualche minuto in acqua bollente, poi tritarle finissime. Imburrare una larga tortiera ed infarinarla. Fare sciogliere il restante burro (non dovrà friggere) e poi lasciarlo raffreddare. Versare in una capace ciotola la farina bianca, lo zucchero, le mandorle, un cucchiaino di semi di anice e la scorza grattugiata di limone: mescolare insieme gli ingredienti, fare la fontana e rompervi in mezzo le uova intere, il burro sciolto ed il liquore. Impastare insieme gli ingredienti, amalgamandoli bene. Intiepidire il latte e sciogliere in esso il cremor tartaro ed il bicarbonato: mentre avviene l'effervescenza, unire tutto alla pasta, amalgamare perfettamente, versare la pasta nella tortiera già preparata e porla in forno caldo a 160° , lasciandola cuocere per un ora. Servirla tiepida o fredda.

Quindi, ora, tutti all'opera, per preparare una torta profumata e gustosa, ottima merenda per i piccoli, eccellente per il tè degli adulti: potete servirla sola o accompagnata con della marmellata se vi fa piacere, o con ciò che vi suggerisce la fantasia. Per il fine pasto è perfetta, naturalmente senza accompagnamento, solo, io l'ho spolverizzata con lo zucchero a velo, ma giusto per rifinirla. Anche la presenza del liquore non crea problemi; nella torta si avverte solo l'aroma che lo caratterizza e non il "fastidioso" (per i bimbi e non solo) sapore di "alcool" che caratterizza i dolci in cui è utilizzato.

Un piccolo suggerimento che mi porto dietro da sempre e che mi viene da un'altra grande della cucina, Ada Boni: quando dovete tritare le mandorle in ricette con lo zucchero, metteteli nel mixer insieme, così lo zucchero assorbirà gli olii delle mandorle o dell'eventuale altra frutta secca.

Nella ricetta originale, mentre vengono enumerati gli

ingredienti, si parla di sostituzione con il lievito in polvere: sembra che si

riferisca al bicarbonato, ma forse è una formula un po' ambigua. Io penso che

in realtà siano da sostituire, eventualmente, sia il cremor tartaro che il

bicarbonato, con il lievito chimico, perché entrambi sono i componenti

principali di quello che si trova nelle bustine.

Ah, un piccolo particolare: la Gosetti parla di teglia

ampia, senza specificare. Io ho utilizzato la solita da 23 cm e il risultato mi

sembra mi abbia dato ragione. Comunque penso l'impasto possa reggere fino ai

24/25 cm agevolmente, se la volete un po' meno alta.

Insomma vale più un assaggio di mille parole ...

Buona giornata a tutti